Sciences et Technologies

Sciences et Technologiesde l´Information et

de la Communication pour

l´Éducation et la Formation

version à télécharger (pdf)

Volume 20, 2013

Article de recherche

Numéro Spécial REIAH

|

Contact : infos@sticef.org |

Équipements en ordinateurs portables dans les collèges du département des Landes : quels effets sur les résultats au brevet des collèges ?

1. IntroductionDepuis l’an 2000, 6 conseils généraux ont doté en ordinateurs portables les collégiens et les enseignants de leurs départements. En 2001 les collégiens landais (Jaillet, 2004) ; (Khaneboubi, 2007), ceux des Bouches-du-Rhône en 2003 (Liautard, 2007), d’Ille-et-Vilaine en 2004 (Rinaudo et al., 2008), de Corrèze et de l’Oise en 2009 (Durpaire et al., 2011) ; (Khaneboubi, 2010) et enfin du Val-de-Marne en 2012. Ce type de projets souvent appelés one to one, peuvent avoir des incidences fortes sur les enseignements si, comme dans les Landes, des infrastructures accompagnent les machines et offrent des opportunités quotidiennes d’utilisations pour les enseignants. Du point de vue des politiques publiques ces projets marquent une immixtion indirecte des collectivités territoriales dans les pratiques enseignantes alors que cette autorité était exclusivement dévolue aux académies. La variabilité de l’organisation de ces projets selon les pays et les régions, permet rarement de comparer les résultats entre eux. Il ressort tout de même que l’examen des contextes institutionnels constitue une piste explicative stable concernant les modes d’usages et les effets des technologies sur les apprentissages. Ainsi, dans des groupes scolaires privés de Californie (Grimes et Warschauer, 2010) ou du Canada (Karsenti et Colin, 2011) les ordinateurs font partie d’une politique globale qui concerne aussi d’autres éléments de la vie scolaire comme les curriculums, les conditions d’enseignement, les bâtiments, etc. Dans l’expérimentation du Maine (Silvernail et al., 2011) ou dans celle du département des Landes (Khaneboubi, 2007) l’intégralité des enseignants et des élèves d’un ou plusieurs niveaux d’un territoire sont concernés. Même appuyés par d’autres leviers de politiques publiques, les déterminants sociaux et institutionnels habituels conservent une influence prédominante sur les pratiques des acteurs. Mis en place en 2001, le projet de dotation landais inclut un équipement des salles de classe en bornes de connexion à internet, imprimantes, tableaux blancs interactifs, serveurs, applications, etc. En plus du matériel et d’infrastructure, on trouve au moins un technicien par collège dédié à l’entretien des machines et à l’accompagnement des élèves et des enseignants. La quantité de matériel déployé, l’accès à internet, la disponibilité à une alimentation pour chaque élève depuis les salles de classe ainsi qu’un personnel technique en permanence dans les collèges, rendent possible des utilisations quotidiennes en classe avec une plus grande sérénité pour l’enseignant que dans un établissement ordinaire. Bref, la quantité de ressources technologiques déployées est si importante que les enseignants et les élèves évoluent dans un environnement scolaire où une utilisation pour enseigner et pour apprendre n’est pas limitée par manque de moyens matériels et humains. Quels effets cet équipement a-t-il eu sur les résultats des élèves au brevet des collèges ? Constate-t-on des résultats différents chez les Landais et dans les départements voisins qui ne sont pas équipés massivement ? 2. Perspectives théoriques et nature des donnéesJack Goody (Goody, 1979) a montré quel rôle ont les changements des modes de communication dans le développement des structures et des processus cognitifs, dans l’accroissement du savoir et des capacités qu’ont les humains à le stocker et à l’enrichir : « même si l’on ne peut raisonnablement pas réduire un message au moyen matériel de sa transmission, tout changement dans le système des communications a nécessairement d’importants effets sur les contenus transmis » (Goody, 1979) p. 46. Dans cette perspective, les savoirs scolaires et les curriculums sont le produit d’une technologie. Cette idée converge avec celles de Seymour Papert. Par exemple, lors de la conférence inaugurale du colloque EIAH 2003 (Papert et Jaillet, 2003), Seymour Papert affirmait que les modes d'enseignement les plus répandus portant sur les paraboles étaient produits par la technologie de l'écrit. « Tous les enfants du monde apprennent que l’équation y = x^2 est une parabole. [...] Pourquoi ce petit morceau là ? Parce que l’on peut le faire facilement avec la technologie du crayon et du papier. Il suffit d’avoir du papier, on peut mettre les points, on peut faire la courbe et l’enseignant peut regarder et d’un coup voir si c’est bien fait. Je n’ai rien contre les paraboles, mais il faut examiner quelles sont les connaissances qui pourraient être enseignées et apprises par les enfants avec [les ordinateurs]. » retranscrit dans (Khaneboubi, 2007), p. 45. Seymour Papert insistait sur la possibilité d’enseigner les paraboles en faisant programmer aux élèves le déplacement d’un personnage du type de Mario Bros. Ce point de vue se base notamment sur l’idée que la constitution des savoirs est liée aux technologies et que les processus d’apprentissage sont une construction de connaissances produite par la manipulation des savoirs. Dans cette perspective, on comprend qu’indirectement, si les équipements en ordinateur sont utilisés, ils ont une forte probabilité d’influencer les matériaux didactiques. Dans le contexte des projets de dotation des élèves et des enseignants en ordinateurs portables, quels effets ont les technologies sur les apprentissages ? Des enquêtes menées en Amérique du Nord sur des opérations similaires à celle des Landes indiquent souvent que les élèves font preuve de meilleures compétences pour la recherche d’informations (Bebell et Kay, 2010) ; (Freiman et al., 2010) ; (Grimes et Warschauer, 2008) ; (Penuel, 2006) ; (Silvernail et al., 2011) et que les équipements massifs auraient des effets positifs sur les habiletés d’écriture (Grimes et Warschauer, 2008) ; (Penuel, 2006) ; (Silvernail et al., 2011) ; (Zucker et Light, 2009). De façon solide il a été établi que les compétences techniques des élèves étaient accrues (Grimes et Warschauer, 2008) ; (Karsenti et Collin, 2011) ; (Zucker et Light, 2009). Dans certains cas, est relatée une meilleure appréhension des tâches complexes (Freiman et al., 2010) ; (Silvernail et al., 2011) et un renouvellement de la motivation et de l’implication des élèves dans les travaux scolaires (Bebell et O’Dwyer, 2010) ; (Zucker et Light, 2009). Les projets de dotation massive ont-ils un effet sur les résultats des élèves ? En Amérique du Nord, les classements d’état de ces établissements sont rarement affectés par les projets. Bebell et Kay (Bebell et Kay, 2010), Penuel (Penuel, 2006), Silvernail (Silvernail, 2005) et Zucker et Light (Zucker et Light, 2009) indiquent qu’il y a peu d’effet sur les résultats alors que Karsenti et Collin (Karsenti et Collin, 2011) et Grimes et Warschauer (Grimes et Warschauer, 2008) rapportent un meilleur classement des écoles concernées. Pour expliquer les effets peu visibles des technologies dans le cas du projet du Maine, Silvernail (Silvernail, 2005) soutient que les utilisations des technologies se basent sur des réalisations transversales des élèves alors que les tests d’état sont centrés sur les connaissances produites par un enseignement traditionnel faisant fortement appel à la mémorisation. En revanche, les contraintes aussi bien techniques qu’organisationnelles qui jouent sur l’action pédagogique en classe ont tendance à faire considérer comme superflu les dotations importantes des ces projets d’un point de vue pédagogique comme l’a exposé Cuban (Cuban, 2006). Dans ce travail nous avons cherché à identifier dans quelle mesure les résultats au brevet des collèges landais ont été affectés par le projet d’équipement en ordinateurs portables, grâce à une base produite par la direction de l’évaluation et de la prospective du rectorat de Bordeaux pour les 5 départements de la région. Ce fichier est constitué par les résultats au brevet de 1998 à 2011 pour les 5 départements d’Aquitaine soit 5 années avant et 10 années après le début du projet landais de dotation en ordinateurs. Il s’agit de réaliser des analyses univariées avec des indicateurs proposés par Saporta (Saporta, 2006) sur les quatorze années dont on dispose, pour les résultats généraux par département, puis pour chaque épreuve. On dispose donc de l’intégralité des résultats de tous les collégiens aquitains de 1998 à 2011 ce qui présente notamment l’intérêt de travailler sur une population complète et non sur un échantillon. En examinant, pour chaque département, pour le contrôle continu et les épreuves sur table, les notes de français, de mathématiques et d’histoire-géographie on a cherché à identifier un comportement différent des notes landaises. Si le projet de dotation en ordinateur a un effet sur les résultats au brevet, alors la représentation graphique des séries chronologiques des indicateurs de dispersion, tendances centrales, de variétés et de répartition devrait permettre de caractériser un comportement singulier des courbes landaises. En sommant les 3 notes de mathématiques, français et histoire-géographie avec la note moyenne au contrôle continu on peut observer comment se répartissent les points obtenus par chaque candidat aquitain au brevet de 1998 à 2011. On remarque que, selon le département, les écarts par rapport à une distribution gaussienne varient. Ainsi le centre de la distribution des notes des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Landes (40) est au-dessus de la moyenne de 40/80. On note aussi une dissymétrie franche des notes périgourdines (24), girondines (33) et du Lot-et-Garonne (47). Enfin, la dispersion diffère selon les années et les départements. 3. MéthodeAfin de déterminer si le projet d’équipement en ordinateur portable a eu un effet sur les résultats au brevet des collèges, nous avons comparé les résultats des élèves landais à ceux des autres départements de la même région. Les épreuves et les conditions de passation sont identiques pour tous les élèves d’une même région. Les jurys de correction sont composés en mélangeant les enseignants d’une région. On peut donc au moins considérer les résultats intrarégionaux comme comparables entre eux. Les données présentées ici ne permettent pas d’identifier ni de mesurer quels sont les effets réels des usages d’ordinateurs sur les apprentissages. En revanche, ces données permettent de voir si les ordinateurs ont un effet sur les résultats des élèves au brevet des collèges. 3.1. Distribution de notes et description statistiquesLes activités d’évaluations présentent un certain nombre d’ambigüités qu’il est nécessaire de mentionner brièvement. Dans quelle mesure le brevet des collèges représente-t-il fidèlement les phénomènes d’apprentissage des élèves ? Dans quelle mesure ces activités évaluent-elles l’activité des élèves et non celle des institutions (rectorats, inspections académiques, établissements, collectivités territoriales, etc.) ? Il est établi de façon relativement solide que le brevet des collèges comme le baccalauréat, en tant qu’évaluation externe, constitue en apparence la légitime matérialisation d’une hiérarchisation, d’un jugement d’excellence et constitue le socle des classements et des activités scolaires (Perrenoud, 1995). Par ailleurs si pour les copies recevant des notes extrêmes les résultats semblent relativement stables, selon les correcteurs et les contextes de correction, pour les copies moyennes la variabilité intercopie est grande et dépend aussi bien des correcteurs (Suchaut, 2008) que du contexte de correction (Leclercq et al., 2004). Du point de vue de l’analyse de données, quels types de variables peuvent représenter une distribution de notes sur 20 ? Comment les décrire et les analyser sans perdre le lien avec les activités qu’elles incarnent ? Des éléments de réponses à ces questions sont fournis par Escoffier et Pagès (Escoffier et Pagès, 1997). On considérera ici une distribution de notes selon trois modes : comme une variable quantitative continue, comme une variable quantitative discrète, comme une variable qualitative ordinale. Les notes constituent fondamentalement un moyen de classement des élèves entre eux. Comme l’évaluateur classe les copies les unes en fonction des autres, le jury de diplôme contrôle et ajuste ce classement des évaluateurs entre eux. Dans ce cas, on peut considérer qu’il s’agit d’une variable qualitative ordinale comme une échelle de Likert. Néanmoins, au sein des institutions éducatives, les notes sont manipulées comme des variables quantitatives, c’est-à-dire comme une mesure des performances des élèves lors des tests et contrôles. Figurent souvent sur les bulletins scolaires la moyenne de l’élève et les notes maximales et minimales de la classe. Enfin, il est aussi possible de considérer qu’une note sur 20 est une distribution de points, ce qui en fait une variable discrète sur laquelle on pourra effectuer un calcul d’entropie et/ou un indice de diversité de Gini. 3.2. Entropie de Shannon et indice de diversité de GiniL’entropie de Shannon est un indice permettant de quantifier la diversité d’une variable qualitative. Plus l’indice est élevé plus la variété est grande. Nous utilisons la méthode du maximum de vraisemblance comme celle présentée par Hausser et Strimmer (Hausser et Strimmer, 2009). L’algorithme a été développé dans la bibliothèque entropy du logiciel R (Development Core Team, 2011). D’après Saporta (Saporta, 2006) les fonctions d’entropie, mesurent la quantité d’information autrement dit c’est une quantification de la variété des modalités. Compris entre 0 et 1, l’indice de Gini a été conçu pour mesurer les inégalités de revenu. C’est donc une mesure du degré d’inégalités des individus d’une distribution. Pavoine et Dufour (Pavoine et Dufour, 2010) précisent que pour un grand nombre d’individus, l’indice de Gini comme l’entropie s’apparente à une mesure de richesse. Pour plus d’informations sur l’indice de Gini, le lecteur pourra consulter Monino, Kosianski, et Cornu (Monino et al., 2007) et Saporta (Saporta, 2006). Pour une présentation plus complète de la description d’inégalités, dans une distribution voir Barbut (Barbut, 1998). Nous utilisons, ici, l’algorithme décrit par Handcock et Morris (Handcock et Morris, 1999), utilisable à travers la librairie reldist (Handcock, 2011) du logiciel R. L’entropie va permettre d’évaluer la variété dans les notes considérées comme des variables discrètes, et, en série chronologique l’évolution de cette variété. Dans une perspective où l’on considère que les points aux brevets sont distribués comme des capitaux, l’indice de Gini va nous permettre d’évaluer leur répartition et de constater une évolution des inégalités de distribution de points. 3.3. Caractérisation d’un effet sur les notes au brevetPour caractériser un effet des dotations en ordinateur portable des élèves et des enseignants des collèges landais, on a recherché un comportement différent des notes landaises par rapport à celles des départements voisins en représentant graphiquement les séries chronologiques d’indices de dispersion, concentration et tendance centrale des distributions de notes pour chaque département, pour le contrôle continu et les épreuves sur table en français, mathématiques et histoire-géographie. Par exemple, le nombre de candidats au brevet en Aquitaine a augmenté pour passer de 23 400 en 1998 à 26 200 en 2011. On remarque sur la figure 1 que l’augmentation du nombre de candidats landais est notable par rapport à ses voisins à partir de 2003 puisque la courbe des résultats landais « décroche » tandis que les autres courbes ne se croisent pas.

Figure 1. Nombre de candidats au brevet des collèges en Aquitaine département de la Gironde exclu On constate de façon inéquivoque que le nombre de candidats landais augmente d’une façon différente par rapport à ses voisins. On remarque pour les autres départements une légère baisse de 2002 à 2008 puis une reprise, sauf pour la Dordogne qui reste relativement stable. Dans cet exemple, on ne prend pas en compte les effectifs des collèges girondins, car la relative urbanisation du département par rapport à ses voisins, ne permet pas de le comparer avec les 4 autres départements. C’est aussi le cas dans l’analyse qui suit à une exception prés. 4. Résultats4.1. Réussite au brevetOn n’identifie pas de différences notables entre les résultats médians des Landais et ceux des autres collégiens de la région (figure 2.).

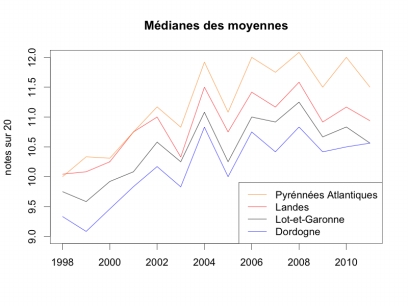

Figure 2. Résultats médians des Aquitains au brevet des collèges Le haut du classement des départements n’évolue pas sur la période que l’on considère. Les Pyrénées Atlantiques sont premières sur l’ensemble de la période suivi par les Landes. Enfin, le bas du classement évolue modérément entre le Lot-et-Garonne, la Gironde et la Dordogne. On ne remarque pas de comportement singulier de la courbe landaise. L’année 2002, date à laquelle le projet a été mis en place, ne constitue pas une date marquante sur la courbe des résultats landais. À partir de cette année-là, les variations (croissances/décroissances) des courbes sont identiques pour chaque département. En examinant, la dispersion et l’étalement des distributions, on ne trouve pas, à une exception prés, de différences particulières entre les résultats du département des Landes et ceux des départements voisins (figure 3.).

Figure 3. Écarts types, indice de Gini, maximums et minimums pour les résultats aux brevets des collèges On remarque que plus les résultats médians sont élevés, plus les écarts types sont faibles. Ainsi, les notes des Pyrénées-Atlantiques sont moins dispersées. Les écarts types des résultats landais ne comportent pas de singularités franches dans leurs variations. On constate, en outre, que les indices de Gini se comportent à peu près comme les écarts type c’est probablement un effet d’effectifs. Les dispersions des distributions de notes ne permettent pas d’identifier un impact du projet d’équipement en ordinateur. La note maximum et la note minimum de chaque distribution annuelle correspondent à la note la plus élevée et la plus basse de chaque année. Ces indicateurs de dispersion peuvent permettre de percevoir des tendances que l’on pourra confirmer par l’examen des centiles. Un examen des courbes de maximums ne permet pas plus que les indicateurs de tendance centrale de caractériser un effet des ordinateurs sur les résultats des meilleurs élèves. En revanche, concernant la courbe landaise des minimums, on note qu’à partir de 2001 elle est décroissante (à l’exception de l’année 2008) alors que les autres courbes fluctuent. Il est possible qu’il s’agisse d’un effet des ordinateurs portables. Cet élément conduit à s’interroger sur les résultats les plus faibles. Les centiles sont les valeurs de la variable qui partage la distribution en 100 parties dans lesquelles figure le même nombre d’individus, c’est une extension de l’idée de médiane. Un examen des centiles des notes pour chaque département du 100ème jusqu’aux minimums permet de remarquer une stabilité de forme et de tendance pour les 90 derniers centiles. Néanmoins, les 7 premiers centiles de la courbe landaise, ce qui correspond aux individus ayant les notes les plus basses, ont une tendance à la baisse que l’on ne constate pas pour les autres départements. 4.2. Résultats par disciplinesEn examinant les résultats médians des épreuves sur table et de la moyenne aux contrôles continus, on n’identifie pas de différence entre les résultats landais et les autres (Figure 4.).

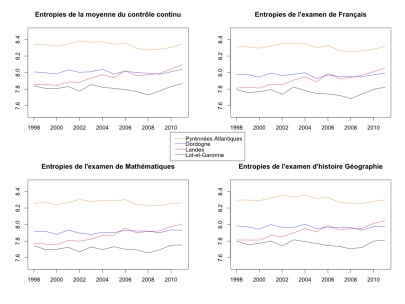

Figure 4. Résultats médians au brevet pour 4 départements aquitains Les résultats médians d’épreuves sur table en français et en mathématiques ne permettent pas de différencier les résultats landais de ceux des autres élèves. On remarque que le classement est sensiblement le même que pour les médianes des moyennes : les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sont devant, le Lot-et-Garonne et la Dordogne, tour à tour troisième ou quatrième. Les variations sont globalement les mêmes pour les résultats landais que pour ceux des Pyrénées Atlantiques. En français est arrivé en 2005 un accident possiblement dû au niveau de difficulté des sujets. De façon similaire les résultats de mathématiques de 2003 sont en rupture avec les années précédentes suivantes probablement dues aux sujets de cette année-là. Les résultats de l’épreuve d’histoire-géographie présentent moins de stabilité ordinale que ceux de français et de mathématiques, mais leur étalement est moindre. Comme auparavant la courbe landaise ne se distingue pas des autres ni avant ni après 2002. 4.3. Entropie des résultats aquitainsSelon le mode de calcul, l’entropie des moyennes nous permet de distinguer les résultats landais. Si l’on considère que les notes sont une agrégation de points, en les considérant comme des comptages, on peut alors calculer un indice d’entropie sur les variables brutes. Nous verrons plus loin un calcul d’entropie en effectuant des regroupements par classe de notes. On constate une différence entre les résultats landais et ceux des autres départements. En effet, sur la période approximative 2002-2011 elle augmente de façon significative alors que l’entropie des autres départements reste stable (Figure 5.).

Figure 5. Entropies des résultats aquitains au brevet des collèges Cette augmentation de l’entropie pour les moyennes se retrouve aussi bien pour les résultats de contrôle continu qu’aux épreuves sur table par discipline. Les variations sont similaires et du même ordre (Figure 6.). De plus en comparant la courbe d’augmentation de population avec l’évolution des entropies on remarque que leurs évolutions sont les mêmes.

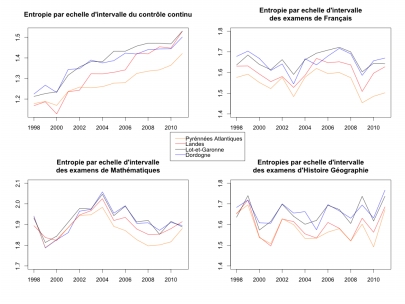

Figure 6. Entropies des résultats landais et évolution du nombre de candidats. En découpant les variables numériques en classe (les notes sont transformées en 4 modalités : entre 0 et 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15 et entre 15 et 20) seuls les résultats au contrôle continu des Landais se distinguent des résultats des autres départements (Figure 7.).

Figure 7. Entropie des résultats découpés en classes. On remarque, comme pour l’écart type du contrôle continu, que la courbe d’entropie du contrôle continue est croissante et stable à la fois, les résultats landais passent de la valeur la plus faible en 1998 à celle-là plus élevée en 2011 alors que les courbes des autres départements sont stables dans la croissance. 5. Discussion et perspectivesPeu de différences entre les résultats au brevet des élèves landais et ceux de leurs voisins ont été identifiées avec des indicateurs de tendances centrales. On remarque néanmoins que les notes minimales des Landais sont en baisse. Les 7 premiers centiles des résultats landais n’ont pas une tendance à la hausse comme ceux des autres départements. Cet élément suggère qu’il est possible que les élèves landais ayant les notes les plus faibles aient tendance à avoir des notes de plus en plus basses, les ordinateurs jouent peut-être un rôle dans ce processus. On constate en outre que l’entropie par classe de notes au contrôle continu augmente d’une façon singulière par rapport autres départements. On remarque aussi que l’entropie brute des résultats aux épreuves sur table et au contrôle continu augmente d’une façon particulière et selon le même motif que l’augmentation du nombre de candidats. Enfin, alors que les notes des Pyrénées-Atlantiques ont des indicateurs de tendances centrales élevés et croissants et des indices de dispersion bas et stables, les landes ont des indicateurs de tendances centrales élevés et croissants et des indicateurs de dispersion croissants. Rien ne permet d’affirmer que l’évolution de l’entropie des notes landaises soit un effet des ordinateurs portables, bien qu’il y ait probablement un lien entre les deux phénomènes. On peut conjecturer que l’augmentation de l’entropie est due à la relative augmentation de population qu’a connue le département dans les années 2000 et qui fait partie de la politique globale du conseil général. Attirer des habitants en favorisant les dispositifs locaux de santé et d’éducation pour pallier au désengagement de l’état dans ces secteurs. Le projet d’équipement en ordinateurs portables des élèves et des enseignants s’inscrit dans cette logique. Il est donc possible que l’augmentation du nombre de candidats soit le produit d’une augmentation de population dont les enfants réussissent moyennement à l’école. Il aurait pu être attendu que les évaluations en français soient affectées par le projet comme l’avaient identifié dans un autre contexte Grimes et Warschauer (Grimes et Warschauer, 2008) et Zucker et Light (Zucker et Light, 2009). Si c’est le cas dans les Landes, on ne peut pas le remarquer dans les résultats au brevet. Ces recherches qui constatent un effet sur les résultats en lecture/écriture indiquent souvent qu’il ne s’agit pas forcément de l’effet des ordinateurs. Ces projets sont le plus souvent accompagnés d’actions d’envergure du point de vue d’autres variables ayant une influence sur les enseignements. En particulier, il est souvent mentionné que les enseignants ne voulant pas utiliser les ordinateurs ont la possibilité de muter. La mise en œuvre du projet landais, qui s’applique à un territoire intégralement et non à un groupe d’établissements ne permet pas de sélectionner les enseignants comme dans certains projets nord-américains. De plus, Grimes et Warschauer (Grimes et Warschauer, 2008) mentionnent que dans leur contexte, les enseignements littéraires sont peu performants. Enfin, il faut insister sur la particularité du contexte français, si le conseil général est responsable du matériel, les orientations pédagogiques restent sous l’autorité de l’état par le biais du rectorat. Ces résultats tendent à montrer que le cas des Landes se rapproche plus du projet du Maine pour lequel les résultats aux tests d’état ont peu évolué après la mise en place des dotations. Ce qui a conduit Silvernail (Silvernail, 2005) à s’interroger : les résultats aux tests nationaux caractérisent-ils les savoirs faire effectifs des élèves ? En France comme dans le Maine, les réalisations transversales font peu partie des évaluations qui mobilisent plus des compétences de mémorisation que de réalisations. Les TIC ont souvent une place privilégiée dans les curricula lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des projets. Mais en France, l’importante réforme de 2005 accorde aux projets transversaux un statut moins important qu’auparavant. Pour aller plus loin, il serait intéressant de réaliser le même travail avec les départements d’Ille-et-Vilaine et des Bouches-du-Rhône qui sont équipés depuis le début des années 2000. Il serait aussi fructueux de poursuivre la fouille de données d’abord en appliquant des analyses multidimensionnelles adaptées aux séries chronologiques puis en réalisant une enquête qualitative auprès des organisateurs du brevet des collèges, mais aussi auprès d’établissements. Enfin, il serait probablement éclairant de croiser des données qualitatives avec l’évolution des résultats d’un seul établissement en éclairant les données quantitatives avec des éléments qualitatifs. 6. RéférencesBARBUT, M. (1998). Une introduction élémentaire à l’analyse mathématique des inégalités. Mathématiques et sciences humaines, Vol.°142. BEBELL, D., KAY, R. (2010). One to One Computing: A Summary of the Quantitative Results from the Berkshire Wireless Learning Initiative. The journal of technology, Learning, and Assesment, Vol. 9 n°2. BEBELL, D. et O’DWYER, L. M. (2010). Educational Outcomes and Research from 1:1 Computing Settings. Journal of Technology, Learning, and Assessment, Vol. 9 n°1. CUBAN, L. (2006). Cuban Op-Ed: The Laptop Revolution Has No Clothes. Education Week, Vol. 26 n°8. DEVELOPMENT CORE TEAM. (2011). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria. http://www.R-project.org/ DURPAIRE, J.-L., JARDIN, P., JOUAULT, D., PEREZ, M. (2011). Le plan Ordicollège dans le département de la Corrèze. ESCOFFIER, B., PAGÈS, J. (1997). Initiation aux traitements statistiques. Presses Universitaires de Rennes 2. FREIMAN, V., BEAUCHAMP, J., BLAIN, S., LIRETTE-PITRE, N., FOURNIER, H. (2010). Does one-to-one access to laptops improve learning: Lessons from New Brunswick’s individual laptop school initiative. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 2 n°2, p. 5686–5692. GOODY, J. (1979). La raison graphique. Les Éditions de Minuit. GRIMES, D., WARSCHAUER, M. (2008). Learning with laptops: A multi-method case study. Journal of Educational Computing Research, Vol. 38 n°3, p. 305–332. HANDCOCK, M. S. (2011). Relative Distribution Methods. Los Angeles, CA : http://CRAN.R-project.org/package=reldist HANDCOCK, M. S., MORRIS, M. (1999). Relative Distribution Methods in the Social Sciences. New York: Springer. HAUSSER, J., StRIMMER, K. (2009). Entropy Inference and the James-Stein Estimator, with Application to Nonlinear Gene Association Networks. Journal of Machine Learning Research, Vol. 10, p. 1469–1484. JAILLET, A. (2004). What Is Happening with Portable Computers in Schools? Journal of Science Education and Technology, Vol. 13 n°1, p. 115–128. KARSENTI, T., COLLIN, S. (2011). Une étude sur les apports des ordinateurs portables au primaire et au secondaire (p. 261–270). Présenté à Didapro 4 - Dida&STIC, Analyse de pratique et enjeux didactiques, Patras (Grèce): Université de Patras. KHANEBOUBI, M. (2007). Usages de l’informatique au collège et habitus professionnels des enseignants: exemple de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » dans le département des Landes (Thèse de doctorat). Université Victor Segalen Bordeaux 2. KHANEBOUBI, M. (2010). Essai de classification des réponses d’enseignants à un questionnaire portant sur leurs usages des TIC en classe. Journées Communication et Apprentissage Instrumentés en Réseau (p. 237–249). Présenté à Acteurs et Objets Communicants. Vers une éducation orientée objets ? Amiens (France): INRP. LECLERCQ, D., JULIEN, N., MARC, D. (2004). Docimologie critique : des difficultés de noter des copies et d’attribuer des notes aux élèves. Introduction aux théories et aux méthodes de la mesure en sciences psychologiques et en sciences de l’éducation. Les Éditions de l’Université de Liège : Liège. LIAUTARD, D. (2007). Propos de bilan... À propos d’Ordina 13. Les dossiers de l’ingénierie éducative, n°60, p. 58–62. MONINO, J.-L., KOSIANSKI, J.-M., CORNU, F. L. (2007). Statistique descriptive (3e éd.). Dunod. PAPERT, S., JAILLET, A. (2003). Vingt-cinq années d’EIAH : Conférence invitée. Dans C. Desmoulins, P. Marquet, & D. Bouhineau (Éd.), Actes de la conférence EIAH 2003, 15,16 et 17 avril. Strasbourg: INRP. Disponible le 19/06/2011 : http://archiveseiah.univ-lemans.fr/EIAH2003/Pdf/n005-144.pdf PAVOINE, S., DUFOUR, A. B. (2010). Mesures de biodiversité. Université de Lyon. Disponible le 26/02/13 : http://pbil.univ-lyon1.fr/R/pdf/tdr28.pdf PENUEL, W. R. (2006). Implementation and Effects of One-to-One Computing Initiatives: A Research Synthesis. Journal of Research on Technology in Education, Vol. 38 n°3, p. 329–348. PERRENOUD, P. (1995). La fabrication de l’excellence scolaire: du curriculum aux pratiques d’évaluation. Librairie Droz. RINAUDO, J.-L., TURBAN, J.-M., DELALANDE, P., OHANA, D. (2008). Des ordinateurs portables, des collégiens, des professeurs, des parents : rapport de recherche sur le dispositif Ordi 35 2005-2007. SAPORTA, G. (2006). Probabilités, analyse des données et statistiques. Editions TECHNIP. SILVERNAIL, D. (2005). Does Maine’s Middle School Laptop Program Improve Learning? A Review of Evidence to Date. Occasional Brief. Center for Education Policy, Applied Research, and Evaluation. University of Southern Maine. SILVERNAIL, D. L., PINKHAM, C., WINTL, S., WALKER, L., BARTLETT, C. (2011). A Middle School One-to-One Laptop Program: The Maine Experience. SUCHAUT, B. (2008). La loterie des notes au bac : un réexamen de l’arbitraire de la notation des élèves. Disponible le 26/02/2013 : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00260958 ZUCKER, A., LIGHT, D. (2009). Laptop Programs for Students. Science, Vol. 323 n°5910, p. 82–85.

| ||||

Référence de l'article :Mehdi Khaneboubi, Équipements en ordinateurs portables dans les collèges du département des Landes : quels effets sur les résultats au brevet des collèges ?, Revue STICEF, Volume 20, 2013, ISSN : 1764-7223, mis en ligne le 15/04/2014, http://sticef.org |

© Revue Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation, 2013